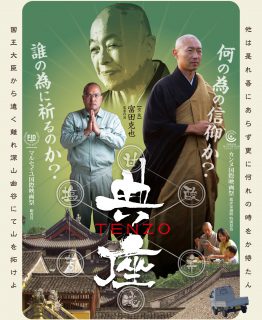

11月26日に宗務所会館にて、全国曹洞宗青年会(会長:安来市宗見寺住職・原知昭師)製作の映画『典座―TENZO―』の上映会を開催しました。

元々は、毎年開催している檀信徒地方研修会として数百人規模での上映を企画していましたが、コロナ禍を受けて檀信徒地方研修会を中止とし、その代替として、宗務所会館で三密を避けながら、定員30名での上映会となりました。

当日は、映画に出演をされた倉島隆行師と河口智賢師からリモートで参加いただいて、映画製作の裏話や見所などを伺いました。

元々この映画は、2018年に日本で開催された世界仏教徒会議で、日本の曹洞宗並びに全国曹洞宗青年会をPRするために企画されました。

【イベントの概要】

http://www.jyba.ne.jp/arch/zenkoku/tenzo.php

製作当時の全曹青会長で、映画のプロデューサーも務めた倉島師は、最初に「この映画でカンヌを目指そう」とぶち上げ、レッドカーペットを歩く青年僧の画像まで作成してイメージを共有し、会員を鼓舞したと言います。

その時の会員の反応は、正直なところ半信半疑といったところのようでしたが、やがて完成した映画が、第72回カンヌ国際映画祭の批評家週間招待作品として、実際にカンヌで上映されるという「有言実行」の偉業を果たします。

さて、この映画の感想について、私も幾人の方から観賞後の感想を伺いましたが、特に多く聞かれたのは、実は好意的な反応ではなく、「〝典座〟という題名と内容が異なっていた」という、どちらかというと消極的な感想でした。

仮に『典座教訓』や『赴粥飯法』を下敷きにしたとして、どう換骨奪胎するかで、〝典座〟の名を冠した映画としての評価が分かれるのは、当然なことです。

この映画は、原典で言えば「用典座」と「阿育王山の老典座」とのお話を抽出して援用しています。映画のキャッチコピー「他はこれ吾にあらず」もこの部分の引用です。

例えば、2009年公開の映画『禅』でも、この両典座を下敷きにした挿話がありますし、1999年に、道元禅師御生誕800年を記念して創作され、人間国宝の茂山千作氏が主演した狂言『椎茸典座』も、この両典座のお話が下敷きとなっています。

何より、昔から語り継がれている道元禅師の御一代記でも、この両典座のお話は不可欠な挿話として列記されています。

〝典座〟を劇化する上で、この両典座のお話を抽出するのは、常套手段とさえ言えるのです。

また、上映会当日に河口師から、実際の撮影と映画の構成では、時系列が異なっていると、撮影の裏話をご披露いただきました。

これによると、映画中盤で描かれる、河口師と青山俊董老師(愛知専門尼僧堂 堂頭)の問答が、実際の撮影では初日だったと言います。

この問答で河口師が「精進料理」について問うたことを皮切りに、青山老師がモンゴルの遊牧民の生活様式を引き合いにして、「食とは命をいただくこと」と教示され、やがて「宇宙」へと話が広がっていきます。

このパートを映画の核とするために、後にプロットをつけ足したのが、この映画の基本構造です。フィクションとノンフィクションのパートが混在しているのも、そのためでしょう。

青山老師の存在感は本当に「映画的」であり、物語を転回して加速させるキーパーソンという意味でも、河口師との相見は、まるで両典座と道元禅師との出会いとやり取りを思い起こさせるものです。

私は、この映画は紛れもなく〝典座〟の映画だと思います。

また私は、「守破離」について描いた映画だとも受け止めました。

守破離とは、武道や芸道の修行過程を示したもので、千利休の「規矩作法 守り尽くして破るとも離るるとても本を忘るな」という訓戒が元だと言われています。

この映画の主人公である二人の僧侶は、10年前に道場で一緒に修行しますが、一方は生家の寺を継いで家族を持ち、他方は東日本大震災の被災者となって全てを奪われます。それぞれに様々な経験を経て、やがて二人はかつて共に学んだ「教え」が、今でも活きているかどうかの確認作業をするように、再会をします。

二人の物語は、戦前の全体主義から戦後になって「個」という概念を示され、「自分で考えて自分で行動する」生活様式への転換を否応なしに迫られた当時の人々や、高度経済成長期に〝村社会〟の地縁から離れ、就学や就職のために都会へ出て定住して行った当時の人々の、喪失と再生の物語にも置き換えられるのではないでしょうか。

それが正に「守破離」に通じるところであり、鑑賞者にとっても、如何様にも換装して「自身の物語」として我が身に引き寄せる「余白」を持った作品だと思います。

実は、あらゆるメディアにおいて「ありのままの真実」はなく、すべてに「小さな嘘」が散りばめられています。

なぜなら、映画でも小説でも絵画でも、一旦は自分でなく作り手の視点や解釈を経て、鑑賞者の耳目に届くからです。「小さな嘘」をチューニングするためには、鑑賞者の想像が必要になります。

特に映画は、「想像から創造するメディア」です。

作り手と鑑賞者の間の、想像を介した〝信頼関係〟があるかどうかが、映画体験の質を決定させます。

さて、倉島師は、カンヌと映画にある思いを持ち続けていたそうです。

かつて、倉島師は思いを寄せていた人と死別したことをきっかけに、日本を飛び出して南仏での禅堂修行に身を投じました。その当時開催されていたカンヌ国際映画祭の様子を間近に見て、

「いつかここに戻ってきたい」

と祈念したのだそうです。

カンヌでの上映は、思いつきの大言壮語ではなく、「私にとって、映画は長年の夢」だったと、倉島師は上映会でも述べておられました。

このような背景にも、想像でいいので気持ちを寄せられるかどうかでも、鑑賞の質は変わるでしょう。

この映画は、例えば現在記録的ヒットをしている映画『鬼滅の刃』のような娯楽作品ではありません。

観客にとってわかりやすい言葉や描写によって誘導されることもありませんし、上記のように、題名に関する小さくない「齟齬」も抱えています。

劇中の場面説明も多くなく、今どういう状況なのか、登場人物がどういう気持ちかについては「余白」を読む作業が一定必要になり、鑑賞者自身に解釈が委ねられる余地が大きい映画です。

そして、それらの作業が幸運にもうまくいき、鑑賞者が余すことなく物語世界に身を投じることができれば、とても豊潤な映画体験が得られる作品だと、私は受け止めました。

コロナの第三波襲来とも言われる現在、これからもお家時間が増えるかもしれません。

年末年始を控えて、ぜひこの『典座−TENZO−』をお家映画の鑑賞リストに加えていただければと思います。(教化主事 板倉 記)